40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

👇下記の動画では、中学3年の修学旅行後に突然不登校になり、そのまま2年間引きこもったN君のご家族が、赤裸々に“現実”を語っています。

📺 不登校 引きこもり 解決成功例!N君の保護者が語る支援の実際

「ウチの子は明るいから」

「友達も多いし、きっと大丈夫」

──そう思っていた家庭ほど、ある日突然、学校に行かなくなります。

そして、その“不登校”が数ヶ月たっても改善されず、

やがて親子の会話もなくなり、部屋から出なくなる。

気づいたときには、引きこもり状態が深刻化しているのです。

この動画で語られているのは、

そんな“よくあるご家庭”に起きた「現実」です。

🔵「もっと早く気づいて、支援を受けていれば…」

そう後悔する前に、どうかご覧ください。

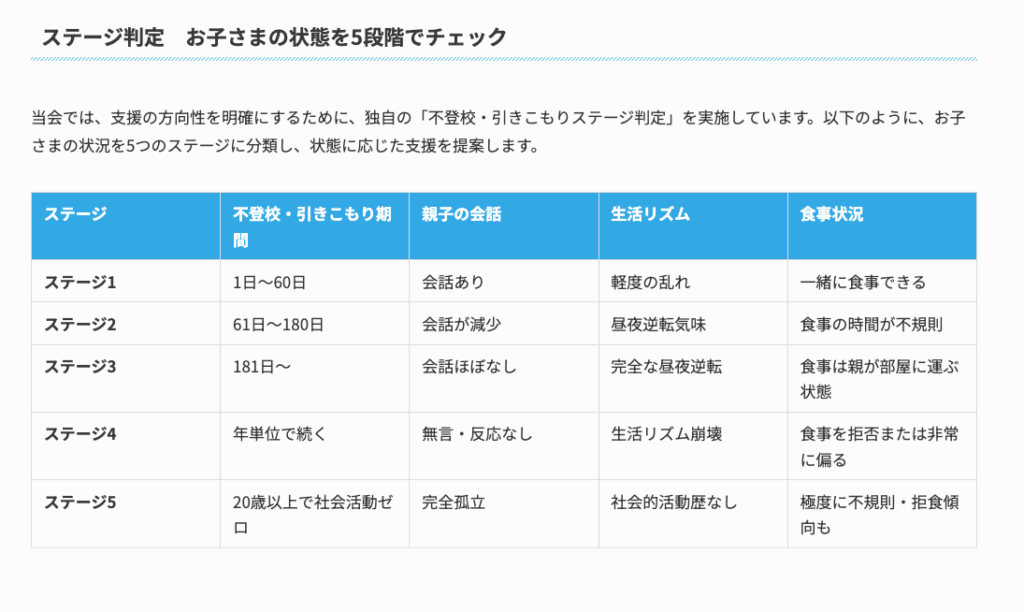

当会では、支援の方向性を明確にするために、独自の「不登校・引きこもりステージ判定」を行っています。 以下の表をご覧ください。お子さまの状況がどのステージに該当するかで、必要な支援が変わってきます。

この表を活用することで、「見守るだけでは危険な状態」に早く気づき、適切な支援を早期に始めることができます。

ここ数年、「中学生の引きこもり」が全国的に増えています。

文部科学省の調査によると、2023年度の不登校中学生の数は約21万人。

そのうち、3か月以上自室から出られない、いわゆる“引きこもり状態”にある子どもは推定で12万人以上と見られています。

では、なぜここまで深刻化したのでしょうか?

こうした複合的な要因が、思春期の子どもたちに深く影響を与えています。

そして最大の問題は、「不登校=そのうち元に戻る」という誤解。

実際には、何の手立てもなく放置された不登校の多くが、引きこもりに悪化しています。

N君が不登校を宣言したのは、中学3年の修学旅行から帰ってきた夜のことでした。

「明日から、もう学校に行かない」

親としては青天の霹靂でした。

それまでN君は、特に問題なく学校に通っていたように見えたからです。

けれど、後からわかったことは──

N君は、静かに限界を迎えていたのです。

中学校を卒業しても、状況は変わりませんでした。

むしろ悪化していきます。

・朝昼逆転、ゲームと動画中心の生活

・風呂は週1回程度、外出ゼロ

・親が話しかけても無反応

・家庭内での暴言、ドアを蹴る、怒鳴るなどの行動

「見守る」しかできない──そう思っていたご家族も、次第に疲れ果てていきました。

外では友達と遊ばず、家では会話も拒否される。 そして「このまま大人になってしまうのでは…」という漠然とした不安だけが、日々積み重なっていきます。

ある日、お母さんがSNSで当会の情報を目にしました。

「不登校・引きこもりの9割は解決できる」──そんな言葉に、半信半疑ながらも希望を感じたといいます。

ZOOM面談を通して状況を詳しくヒアリング。

その中で、N君の状態は「ステージ4〜5(重度)」と判定されました。

家庭訪問支援(アウトリーチ)を提案。

その後、数回の訪問ののち、N君は“年の近い支援スタッフ”にだけ、目を合わせ、短い返事をするようになったのです。

ここから、再生の道が始まりました。

N君のケースでは、幸いにも家庭内で暴力や暴言がエスカレートするようなことはありませんでした。

しかし、だからといって状態が軽いとは言えません。

親子の会話はゼロに近く、生活リズムは完全な昼夜逆転。風呂も週1回入るかどうか。

食事は一日に一回、親が部屋の前に置いても反応がない。そんな日が何ヶ月も続きました。

言葉に出す“怒り”や“反発”がなくても、無反応こそが最大のサイン。

この状態は、当会の「不登校・引きこもりステージ判定」で言えば、ステージ4。年単位で続く重度の引きこもり状態とされています。

家庭内暴力がないからこそ、“様子見”が長引いてしまうリスクがあるのです。

N君のように、心を閉ざして動けなくなっている子は多くいます。

彼らは、何も感じていないわけではありません。 「こんな自分じゃダメだ」 「親に申し訳ない」 「どうせ何を言っても否定される」

そういった気持ちを、ずっと内に抱えたまま、何も言えずに過ごしているのです。

この“沈黙のSOS”を、親がどう受け取るか。

ここに、引きこもり回復の第一歩があるのです。

N君が再び社会との接点を持てるようになった背景には、3つの大きな成功要因があります。

N君が初めて心を開いたのは、年齢の近い若手スタッフでした。

学校の先生でも、親でもない「ちょっと年上のお兄さん」のような存在。コウタ君!

無理に話さず、じっと寄り添い続けることで、安心感が生まれました。

多くの引きこもり中学生にとって、信頼関係を築くには“距離感”が重要です。

少し上の世代の先輩やピアサポートの存在は、まさに心の扉を開けるカギになります。

支援は一度で終わりません。家庭訪問、ZOOM面談、LINEなどを通じて、定期的かつ継続的に関わることが重要です。

当会では、本人がドアを開けなくても構いません。

部屋の外から声をかけたり、手紙を渡したり、存在を感じさせることで、少しずつ“つながり”を育てていきます。

N君も、初回は無言でしたが、3回目の訪問で小さくうなずき、半年後には「今日はゲームで勝った」と笑顔で話す場面も。

最も大きな変化は、実は親御さんでした。

「叱っても変わらない。なら、応援しよう」と覚悟を決めたご両親。

“待つ”だけでなく、“動く”ことを選んだ親の姿が、N君に「自分は大切にされている」という実感を与えました。

支援は家庭と連携してこそ、力を発揮します。

支援を開始してから約半年が経過した頃──

N君が、ぽつりとつぶやきました。

「……外に出てみようかな」

それは、支援スタッフとの雑談中の一言でした。

最初の外出は、夜のコンビニ。人通りが少ない時間帯、スタッフと一緒に歩いて往復しただけ。

けれど、それはN君にとって、2年ぶりの「社会との接触」でした。

その後、少しずつ生活のリズムを戻しながら、支援スタッフとの面談の中で「eスポーツ」の話題が出ました。

N君はゲームが得意で、それをきっかけに「学ぶ楽しさ」を取り戻し始めました。

私が創業した通信制高校サポート校に入校し、最初は学生インターンのコウタ君と一緒にスクーリングに参加。

教室内でもそばにいて、友人作りや授業への参加をサポートしてもらいました。

「海外留学に行ってもいいかな」と話すようになり、ついにはカナダ留学も経験。

保護者会では自らその体験を発表するまでに成長しました。

現在、N君は通信制高校を無事卒業し、2025年4月からは農業系の大学に進学しています。

「メチャメチャ、エンジョイしています!」と、嬉しい報告も届いています。

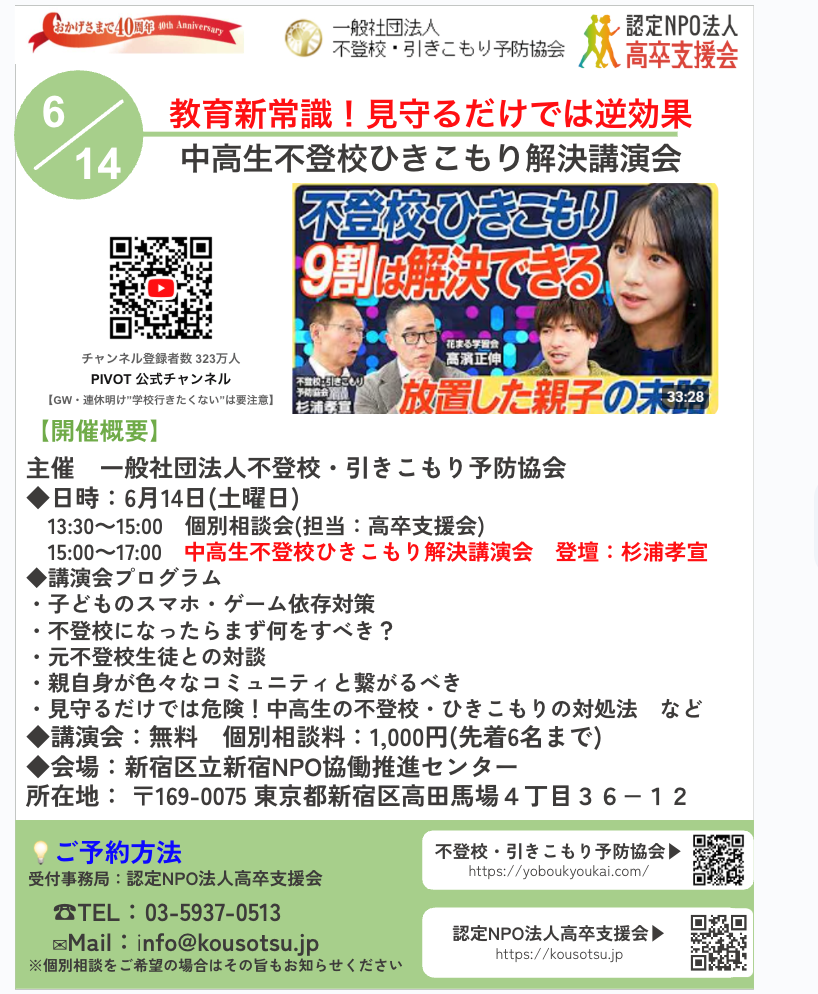

そして── 来たる6月14日、不登校・引きこもり支援の講演会に、N君本人が駆けつけてくれる予定です。

引きこもっていたあの日々からは想像できなかった未来が、いま、確かに動き出しています。

もし、今このブログを読んでいるあなたが、「うちの子ももしかしたら…」と感じているなら、それは“気づき”の第一歩です。

不登校や引きこもりは、決して珍しいことではありません。 でも、それを“放置”してしまえば、子どもはどんどん「社会との接点」を失っていきます。

私たちはこれまで40年以上にわたり、1万人以上の不登校・引きこもりの子どもたちを支援してきました。9割以上が再び社会とつながるまでに回復しています。

今回ご紹介したN君本人はじめ、不登校、引きこもり経験者が登壇する、不登校・引きこもり支援の講演会を開催します。

📅 日時:2025年6月14日(土)

N君が自らの言葉で語る「2年間の引きこもりと再出発」の体験談。

そして、支援スタッフや親御さんのリアルな声をお届けします。

「今どうすればいいかわからない」

「何から始めればいいの?」

そんな保護者の方にこそ聞いてほしい内容です。

この講演会が、お子さんと家族にとって“再出発の第一歩”になります。 どうか、お席が埋まる前にお申し込みください。