40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

はじめに|不登校とはどのような状態か?

不登校とは、「病気以外の理由で30日以上学校を欠席している状態」と文部科学省が定義しています。特に近年では、年間の不登校児童生徒数が30万人を超えるなど、かつてない規模で増加しています。ただし、「学校に行けていない=失敗」ではありません。大切なのは、子どもの心に寄り添い、将来の自立へとつなげていくことです。

こんにちは 一般社団法人不登校引きこもり予防協会 杉浦孝宣です

こうした変遷から、現在の不登校・引きこもり問題は複雑で、制度・社会・家庭の三位一体の支援が不可欠であることが分かります。

近年の不登校増加には、いくつかの社会的要因が影響しています。たとえば、SNSやスマートフォンの普及による人間関係の複雑化、コロナ禍による生活リズムの乱れ、家庭内不和や経済的問題、学業へのプレッシャーなどが挙げられます。また、発達特性を持つ子どもたちの理解不足や、学校側の対応が画一的であることも原因の一つです。

子どもによって不登校の理由はさまざまです。当協会では、以下の6タイプに分類して対応策を整理しています。

それぞれに合わせた支援が必要であり、一律の「見守り」は危険です。

| ステージ | 不登校期間 | 親子の会話 | 生活リズム | 社会参加 |

| ステージ1 | 1日~60日 | 普通に会話あり | 乱れていない | 外出もあり |

| ステージ2 | 61~180日 | 会話減少 | 昼夜逆転あり | 引きこもり傾向 |

| ステージ3 | 6ヶ月以上 | 最低限のみ | 完全夜型 | 外出困難 |

| ステージ4 | 1年以上 | 会話拒否 | 風呂・食事困難 | 閉じこもり状態 |

| ステージ5 | 20歳以上 | 家族も困難 | 無気力 | 社会から断絶 |

※ ステージ3以降は 引きこもりです。 専門的支援の導入をおすすめします。

不登校と引きこもりの違いはこちら

当協会では、特に「不登校〜引きこもり判定表」においてステージ3以上に該当する場合、それはすでに引きこもり状態に入っていると判断しています。この段階で「見守るだけ」の対応を続けてしまうと、事態は深刻化する一方です。本人の回復を妨げるリスクが高まるため、第三者による積極的な介入が不可欠です。

したがって、ステージ3以上のお子さんに対しては、当協会のような「引きこもり予防士」と相談を始めることがマストであると、強く警鐘を鳴らしています。

当協会としても、学校の先生方に向けて「ステージ3以上」のお子さんには学校内だけではなく、外部専門機関との連携を早期に行うことを強く推奨しています。教職員が孤軍奮闘するのではなく、引きこもり予防士やフリースクール、支援団体とのチーム対応を行うことが、子どもと家族の安心感を高め、回復への道をひらく大きなカギとなります。

教職員に求められるのは、「学校に来させること」ではなく、「学校以外でも子どもとつながり続けること」です。

「戻ってこい」ではなく、「いつでも待っているよ」というスタンスが重要です。

ただし、当協会ではステージ3以上のケースにおいては、これらのうち特に「登校を前提とした支援機関(例:教育支援センター)」への参加は現実的でない場合が多いと考えています。本人の状態によっては、登校に向けたプレッシャーが回復を妨げる恐れがあるためです。

そのため、当協会では家庭に直接出向く家庭訪問型のアウトリーチ支援を重視し、本人の状態に応じたステップを一緒に作っていく支援方針をとっています。

当協会では、これらに加え、家庭訪問、生活改善合宿、学び直し支援、海外留学など、子どもたちの状態に合わせた支援を展開しています。ステージ判定3以上の引きこもりから立ち直った 15の成功例はこちら

ステージ3以上の子どもにとっては、再登校への道は容易ではなく、学校側の取り組みも「登校をゴールとしない」柔軟な姿勢が求められます。そのため、学校と連携する支援団体が家庭訪問や中立的な第三の場を提供することが、回復の入口になる場合もあります。

当協会としては、ステージ3以上の子どもたちに対する支援の主軸を「家庭訪問などのアウトリーチ支援」に置くべきだと考えています。なぜなら、引きこもり状態では自発的な外出や施設利用が難しく、「来てもらう支援」が回復の鍵を握るからです。

今後の支援には次のような視点が求められます:

当協会では、10代後半〜20代の若者が将来、職業的自立・社会的参加ができるよう、「規則正しい生活 → 自信の回復 → 社会貢献のステップ」を支援方針としています。

これらの対応は、ステージ判定1~2(不登校段階)において有効であるケースが多いですが、一概にすべての子どもに当てはまるわけではありません。

当協会では、ステージ3以上に該当するお子さんについては、これらの手法だけでは不十分であると考えています。なぜなら、ステージ3以上はすでに「引きこもり状態」に突入しており、本人の内面的な孤立が深まっている可能性が高いためです。

そのため、家庭訪問をはじめとする専門的な支援者の介入が不可欠です。引きこもり予防士や外部の支援機関との連携により、本人のペースに合わせた再スタートを図ることが求められます。

もし対応に迷ったら、一人で悩まずにご相談ください。特にステージ判定3以上の方は「放置はNG」です。引きこもり状態が長引くと、

生活リズムや心の状態に深刻な影響を及ぼします。

早期に第三者とつながることが、再スタートの第一歩になります。

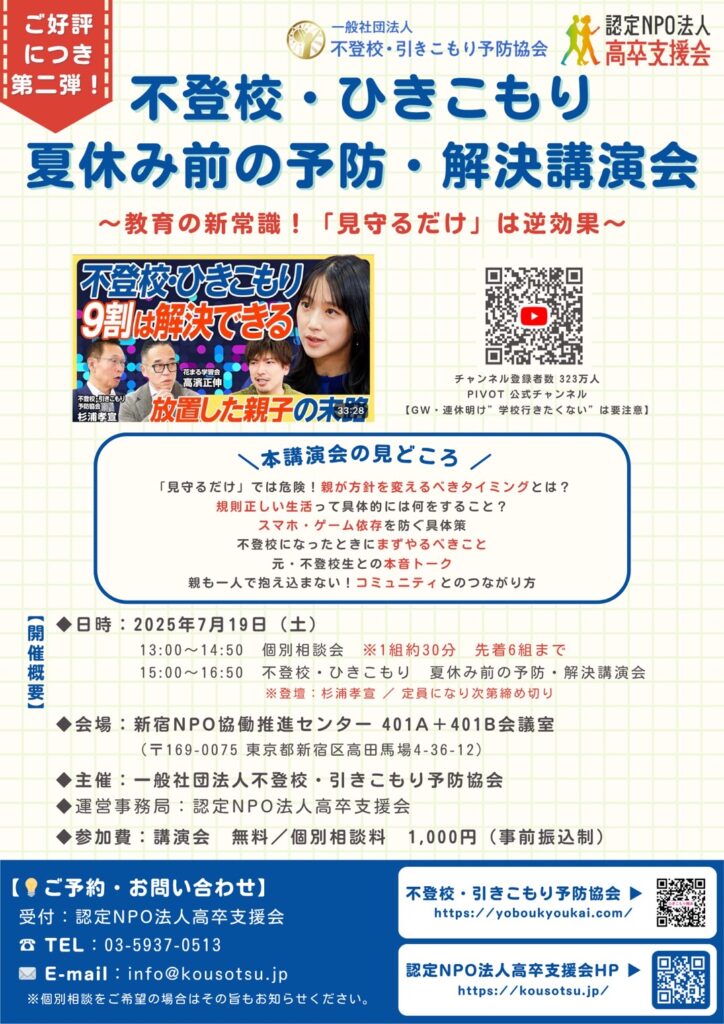

2024年7月19日(金)、当協会では不登校・引きこもりに悩む保護者向けの【特別講演会】を開催します。

実際の支援事例やステージ別対応法、引きこもり予防士によるアドバイスなど、

今すぐ活用できる内容が満載です。ぜひご参加ください。

▶︎講演会の詳細・お申込みはこちら:https://yoboukyoukai.com/soudan/